EL ABSTENCIONISMO PUEDE

SER EL GRAN

ELECTOR

Lic. Mario Seing Jiménez

Magistrado Suplente TSE

En un sistema electoral ![]() 1

nos encontramos frente a dos grandes grupos de electores: los que participan

y votan y los que no lo hacen, o sea los abstencionistas.

1

nos encontramos frente a dos grandes grupos de electores: los que participan

y votan y los que no lo hacen, o sea los abstencionistas.

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA:

Muy rápidamente podemos referirnos

a la participación política definiéndola como: “...

toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación

de sus gobernantes o a influir en la formación de la política

estatal. Comprende las acciones colectivas o individuales, legales o

ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o varias

personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno

que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado

en dicho país, o en decisiones específicas del gobierno

que afectan a una comunidad o a sus miembros individuales”. Clasifican

a los ciudadanos en ”gladiadores”, “quienes tomaban

parte activa en la campaña electoral así como en las otras

actividades;” “espectadores”, quienes se limitaban

a votar, y “apáticos”, quienes ni siquiera votaban” ![]() 2.

Los mismos autores nos dicen que hay dos clases de factores que estimulan

o desalientan en los niveles de participación política: “Factores

institucionales: Comprenden las caracte-rísticas propias del sistema

político y el ordenamiento jurídico que lo rige, como la

obligatoriedad o no del voto, el tipo de registro electoral, las facilidades

legales para el sufragio y el sistema electoral son aspectos jurídicos

que afectan la participación electoral”.

2.

Los mismos autores nos dicen que hay dos clases de factores que estimulan

o desalientan en los niveles de participación política: “Factores

institucionales: Comprenden las caracte-rísticas propias del sistema

político y el ordenamiento jurídico que lo rige, como la

obligatoriedad o no del voto, el tipo de registro electoral, las facilidades

legales para el sufragio y el sistema electoral son aspectos jurídicos

que afectan la participación electoral”.

Los otros son los Factores individuales que se refieren a “algunas características

de los individuos, sociológicas o psicológicas, que aparecen

asociadas con los niveles de participación política. Hasta ahora

la tendencia encontrada indica que en condiciones similares, tienden a ser

más activos los adultos que los jóvenes y los ancianos, los hombres

que las mujeres, y los de mayores recursos socioeconómicos (educación,

ocupación, ingresos). Particularmente importante tiende a ser el nivel

de educación formal alcanzado”. Sin embargo, la participación

política de los profesores y estudiantes es tan raquítica que

denota un desgano electoral preocupante en la escogencia de los miembros de

sus órganos de dirección. Tradicionalmente se ha dicho que a

mayor participación más democracia y mejor gobierno. Los norteamericanos

ante el creciente abstencionismo han tratado de disimular o justificarlo con

la llamada Escuela Elitista de la Democracia,“según la cual la

democracia moderna funciona mejor con niveles relativamente bajos de participación,

ya que ello permitiría una mayor autonomía de las élites”.

Para los defensores de esta Escuela el aumento del abstencionismo no conlleva

ninguna preocupación, y es congruente con lo que pregonan. Contraria

a esa posición está la “Escuela de la Democracia Participativa,

con antecedentes en los planteamientos de Rosseau, sostiene la necesidad de

concebir la democracia, en su sentido moderno, como un proceso en el cual la

medida del progreso hacia niveles más altos de democratización

es precisamente el desarrollo de mecanismos participativos que incrementen

el poder de dirección y control de los gobernados sobre los gobernantes.

La relativamente baja participación existente en la mayoría de

las democracias, comparada con las posibilidades que brinda la tecnología

moderna para la expresión de la opinión ciudadana, no puede ser

vista como un dato inmodificable sobre todo cuando algunos países han

avanzado bastante en el desarrollo de modernas formas de participación...

Finalmente, han aparecido estudios empíricos que sugieren una asociación

significativa entre niveles relativamente altos de participación política

y menores niveles de violencia política, además de una mayor

adecuación de la política gubernamental a la opinión mayoritaria”. ![]() 3

3

Para facilitar la participación

política en algunos países se permite enviar el voto por

correo, el voto por internet, el voto en el exterior, el voto adelantado

y el voto electrónico. El voto por correo y por Internet en nuestro

medio no es factible legalmente porque viola el secreto del mismo y permite

el manipuleo o control del elector. Lo que sí parece aplicable

en Costa Rica para facilitar y estimular la participación política

es el voto adelantado, el voto en el exterior y el voto electrónico,

entendido el primero en el sentido de que al elector se le permite votar

durante un cierto plazo, en días y lugares previamente establecidos

antes del día de las elecciones. El voto en el exterior es para

facilitarle el voto a los ciudadanos costarricenses que se encuentren

en el exterior, el cual se autorizó por la ley Nº 7.675 de

2 de Julio de 1997 que reformó el artículo 95 de nuestra

Constitución Política introduciéndole las disposiciones

del inciso 4), que prevalece por jerarquía sobre las disposiciones

del artículo 10 del Código Electoral; al TSE como órgano

encargado de todo lo electoral, le corresponde organizar el voto de los

costarricenses que se encuentren fuera del territorio nacional. El voto

electrónico para facilitarle al elector su emisión lo más

rápidamente posible y desde cualquier lugar donde se encuentre

el día de la elección. El voto en los Asilos y las cárceles

ya están vigentes. Así se puede descongestionar el voto

el día de las elecciones, facilitarle el transporte y evitar la

angustia y presión de llevar a votar a más de dos millones

de electores en doce horas. El voto obligatorio es contrario a la esencia

misma de la democracia ya que viola la libertad del ejercicio del sufragio. ![]() 4

4

EL ABSTENCIONISMO:

Según el Diccionario Ilustrado

de la Lengua Española “… abstencionismo es la doctrina

o práctica de aquellos que se abstienen o propugnan la abstención

de participar en alguna actividad, sobre todo en las elecciones de tipo

político”. ![]() 5

Es un “término que deriva de la voz latina abstentio, es

un no hacer o no obrar que normalmente no produce efecto jurídico

alguno, aunque en ocasiones puede ser considerada como la exteriorización

de una determinada voluntad y en tal sentido ser tenida en cuenta por

el Derecho

5

Es un “término que deriva de la voz latina abstentio, es

un no hacer o no obrar que normalmente no produce efecto jurídico

alguno, aunque en ocasiones puede ser considerada como la exteriorización

de una determinada voluntad y en tal sentido ser tenida en cuenta por

el Derecho ![]() 6 ”.

Dosamantes nos dice que “La abstención electoral es una

conducta omisiva: no ejercer el derecho del voto en las elecciones populares”.

6 ”.

Dosamantes nos dice que “La abstención electoral es una

conducta omisiva: no ejercer el derecho del voto en las elecciones populares”. ![]() 7

7

El autor Reniu explica que “El

hecho abstencionista hace referencia a la no participación en

algo a lo que se tiene derecho, por lo que dicho concepto ha pasado a

calificar –casi en exclusiva– al comportamiento político

de aquellos ciudadanos que optan por no expresar su parecer en las convocatorias

electorales sobre las que se fundan la mayoría de los sistemas

políticos contemporáneos ![]() 8 ”.

Bravo de Laguna manifiesta que.... “Los estudios electorales identifican

tradicionalmente la abstención electoral con la ausencia del ejercicio

del derecho de sufragio activo, es decir, con el no acudir a votar en

un proceso electoral determinado. Esta abstención electoral puede

tener su origen en una discrepancia radical con el régimen político

(o, incluso, con la democracia), en los que no se desea participar de

ninguna forma, en un desinterés por la política o en un

convencimiento de que nada puede cambiar realmente gane quien gane las

elecciones, entre los principales motivos que fundamentaría esta

actitud

8 ”.

Bravo de Laguna manifiesta que.... “Los estudios electorales identifican

tradicionalmente la abstención electoral con la ausencia del ejercicio

del derecho de sufragio activo, es decir, con el no acudir a votar en

un proceso electoral determinado. Esta abstención electoral puede

tener su origen en una discrepancia radical con el régimen político

(o, incluso, con la democracia), en los que no se desea participar de

ninguna forma, en un desinterés por la política o en un

convencimiento de que nada puede cambiar realmente gane quien gane las

elecciones, entre los principales motivos que fundamentaría esta

actitud ![]() 9 ”.

Enrique A. Alcubilla divide el abstencionismo

9 ”.

Enrique A. Alcubilla divide el abstencionismo ![]() 10

en técnico o estructural, político o racional, apático

y cívico. El técnico o estructural es motivado “por

razones no imputables al ciudadano con derecho a voto: enfermedad, ausencia,

defectos de la inscripción censal, clima, alejamiento del colegio

electoral, etc”. El político o racional, es “la actitud

consciente de silencio o pasividad individual en el acto electoral que

es la expresión de una determinada voluntad política de

rechazo del sistema político o de la convocatoria electoral en

concreto (abstencionismo de rechazo) o bien de no identificación

con ninguno de los líderes o los programas políticos en

competencia electoral, convirtiéndose la abstención que

podríamos denominar activa en un acto de desobediencia cívica

o en la concreción de su insatisfacción política.

Cuando traspasa los límites de la decisión individual para

convertirse en un movimiento que promueve la inhibición participativa

o abstención activa, con el objeto de hacer pública la

oposición al régimen político o al sistema de partidos,

toma la forma de abstencionismo de lucha o beligerante

10

en técnico o estructural, político o racional, apático

y cívico. El técnico o estructural es motivado “por

razones no imputables al ciudadano con derecho a voto: enfermedad, ausencia,

defectos de la inscripción censal, clima, alejamiento del colegio

electoral, etc”. El político o racional, es “la actitud

consciente de silencio o pasividad individual en el acto electoral que

es la expresión de una determinada voluntad política de

rechazo del sistema político o de la convocatoria electoral en

concreto (abstencionismo de rechazo) o bien de no identificación

con ninguno de los líderes o los programas políticos en

competencia electoral, convirtiéndose la abstención que

podríamos denominar activa en un acto de desobediencia cívica

o en la concreción de su insatisfacción política.

Cuando traspasa los límites de la decisión individual para

convertirse en un movimiento que promueve la inhibición participativa

o abstención activa, con el objeto de hacer pública la

oposición al régimen político o al sistema de partidos,

toma la forma de abstencionismo de lucha o beligerante ![]() 11 ”.

El apático se le denomina así por la “pereza, la

ley del mínimo esfuerzo unida a la falsa convicción de

la escasa importancia del voto individual y a la ignorancia de las fuertes

consecuencias de la abstención”. Y el cívico, en

el que el ciudadano participa en el acto electoral pero sin pronunciarse

a favor de ninguna de las opciones políticas en pugna”.

11 ”.

El apático se le denomina así por la “pereza, la

ley del mínimo esfuerzo unida a la falsa convicción de

la escasa importancia del voto individual y a la ignorancia de las fuertes

consecuencias de la abstención”. Y el cívico, en

el que el ciudadano participa en el acto electoral pero sin pronunciarse

a favor de ninguna de las opciones políticas en pugna”.

El abstencionismo electoral en nuestro

medio prefiero dividirlo en dos grupos: activos y pasivos; los primeros

son los que votan en blanco, y que de acuerdo con la división

anterior es el llamado “abstencionismo cívico”, “en

el que el ciudadano participa en el acto electoral pero sin pronunciarse

a favor de ninguna de las opciones políticas en pugna”;

concurren a las mesas de votación, hacen fila, se identifican,

reciben las papeletas, se introducen al recinto secreto, no votan por

nadie. Puede ser total o parcial: total, si no emite su voto en las 3

papeletas, y parcial, si no lo hace en 1 ó 2 de ellas. ![]() 12

12

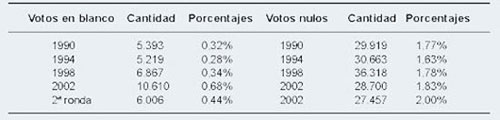

Curiosamente en las elecciones del 3 de febrero prácticamente se duplicó el número de votos en blanco o abstencionismo activo, con respecto a la elección de 1998. Veamos:

En la segunda ronda los votos en blanco volvieron a su nivel “normal” y los votos nulos se redujeron aunque en una cantidad ínfima. Los votos en blanco son nulos; pero los nulos del proceso electoral no se suman al abstencionismo.

Los segundos, sean los pasivos, también

llamados “apáticos”, que como se indicó anteriormente

se les llama así por la “pereza, la ley del mínimo

esfuerzo unida a la falsa convicción de la escasa importancia

del voto individual y a la ignorancia de las fuertes consecuencias de

la abstención”, o como dijo Bravo de Laguna, manifiestan “un

desinterés por la política o en un convencimiento de que

nada puede cambiar realmente gane quien gane las elecciones“, o

como dice Alcubilla por “la ausencia de renovación de la

clase política, la falta de credibilidad de las fuerzas políticas

ante el incumplimiento de las promesas electorales”. Aunque empadronados,

no concurren a ningún centro de votación. Ambos, activos

y pasivos no manifiestan ninguna preferencia partidaria. Distinto es

el caso del votante a quien se le anula el voto, ya que manifestó su

voluntad de votar por determinado candidato, pero por los motivos que

establece la ley se le anuló su voto; a este votante no se le

puede considerar como abstencionista, aunque los efectos son los mismos

ya que los porcentajes de votos se cuentan sobre la base de los votos

válidamente emitidos ![]() 13.

13.

En todos los pueblos de Costa Rica existen

escuelas y colegios, y en ellos están instaladas las Juntas Receptoras

de Votos; además del transporte público los partidos políticos

ofrecen gratuitamente el transporte de los electores. Lo anterior significa

que por más alejada que esté una población, es fácil

el acceso a los centros de votación, por lo que no existe excusa

para dejar de emitir el voto. El porcentaje de votantes que no votan

donde residen no ha sido cuantificado, porque en los últimos años

han habido muchas migraciones de habitantes de centros de ciudad a lugares

alejados. Pero estos electores son pocos y casi todos tienen facilidad

para trasladarse. Los electores que están enfermos conforman un

grupo muy reducido. Para analizar el tema en estudio, veamos el siguiente

cuadro que muestra el abstencionismo de las dos rondas electorales y

el número de Juntas Receptoras de Votos

de cada Provincia ![]() 14.

14.

Como puede apreciarse, el abstencionismo en la segunda

ronda se incrementó en todas las Provincias. El número

de ciudadanos que no votaron en la primera ronda –abstencionismo

pasivo– es superior a la suma de 10 ![]() 15 (65.460

votantes) de los 13 partidos políticos que participaron en la

elección, exceptuando al PUSC, PLN y PAC, pero derrota a 11 partidos

incluyendo a esos 10 más uno, cualesquiera de éstos: al

PUSC por 55.538 votos de diferencia; PLN por 171.590 y al PAC por 245.347

votos. A cada una de estas cifras deben agregárseles los 10.610

votos en blanco porque también son abstencionistas.

15 (65.460

votantes) de los 13 partidos políticos que participaron en la

elección, exceptuando al PUSC, PLN y PAC, pero derrota a 11 partidos

incluyendo a esos 10 más uno, cualesquiera de éstos: al

PUSC por 55.538 votos de diferencia; PLN por 171.590 y al PAC por 245.347

votos. A cada una de estas cifras deben agregárseles los 10.610

votos en blanco porque también son abstencionistas.

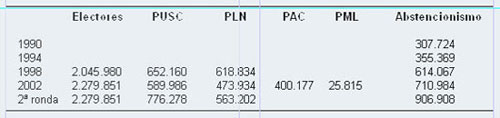

Tomando como base los resultados de la

elección del 3 de febrero, aparentemente el PAC sólo captó votos

del PUSC y del PLN. En la campaña de 1998 éstos últimos

partidos obtuvieron por su orden 652.160 y 618.834 votos, con un abstencionismo

de 614.067. El 3 de febrero el PUSC obtuvo 589.986 y el PLN 473.934 votos;

y el abstencionismo aumentó a 710.984 electores. Es decir, el

PAC no atrajo a ese abstencionismo pasivo o apático. Véase

el siguiente cuadro:

EL ABSTENCIONISMO EN LA SEGUNDA RONDA:

Numéricamente la segunda ronda nos brinda la siguiente información: Comparado con la elección del 3 de Febrero, el PUSC aumentó su votación en 186.292 votos, el PLN en 89.268, y el abstencionismo 195.924; si sumamos estos 3 aumentos resultan 471.484. El 3 de Febrero el PAC obtuvo 400.177 votos y el PML 25.815 para un total de 425.992 votos, inferior a esos 471.484. Y a esta última cantidad habría que sumarle los 6.006 votos en blanco para un gran total de 477.490.

Con estas cifras, se podrían formular las siguientes interrogantes:

— ¿Se consolidó el

bipartidismo?

— ¿Significa que estos dos últimos partidos se esfumaron

en la segunda ronda?

Si el total del abstencionismo fue de 912.914, esta cantidad es superior a los 776.278 votos que obtuvo el PUSC, y en consecuencia sigue siendo el gran protagonista o gran elector.

LOCALIZACIÓN DEL ABSTENCIONISMO:

En este punto es conveniente señalar los estratos sociales de nuestro país. De acuerdo con el INEC, Encuesta de Hogares, Julio 2000: Población económicamente activa o fuerza del trabajo es el conjunto de personas de 12 años o más que al momento de la entrevista se encontraban ocupadas o desocupadas. Ocupados: son las personas en la fuerza de trabajo que trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia o que, aunque no hubieran trabajado, tenían un empleo del cual estuvieron ausentes por razones circunstanciales como enfermedad, licencia, vacaciones, paro, beca, etc. Desocupados: son las personas en la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en la semana de referencia, que estaban disponibles para trabajar de inmediato y que no encontraron trabajo aunque habían tomado medidas concretas durante las últimas cinco semanas para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente. Los desocupados se clasifican en dos categorías: los cesantes y aquellos que buscan trabajo por primera vez. Aquellos son los que tienen experiencia laboral; esto es, que habían trabajado antes del período de búsqueda de empleo; éstos, los que no tienen experiencia laboral. Población económicamente inactiva: es el conjunto de personas de 12 años o más que no trabajaron en la semana de referencia, ni buscaron trabajo durante las últimas cinco semanas. Incluye a: pensionados o jubilados, rentistas, estudiantes, personas en oficios del hogar, discapacitados para trabajar y otros tipos de inactivos. Es decir, son las personas que no pertenecen a la fuerza de trabajo. Subempleo: existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con respecto a determinadas normas, como la insuficiencia del volumen de empleo (subempleo visible) o los bajos niveles de ingreso (subempleo invisible). El visible se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 47 horas por semana en su ocupación principal y en su ocupación secundaria si la tiene que desean trabajar más horas por semana y están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo asalariado o más trabajo independiente. El invisible se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente un total de 47 horas o más por semana en su ocupación principal y en su ocupación secundaria (si la tiene), y su ingreso primario mensual es inferior a un mínimo establecido que es el salario mínimo minimorum vigente en el momento de la encuesta, el cual fue de ¢63.544,00 para julio del 2000. Pobreza: se puede definir la pobreza como la presencia de niveles de vida o bienestar socialmente inaceptables. De acuerdo con lo anterior, la aplicación del método de la Línea de Pobreza permite clasificar a los hogares en hogares no pobres, hogares que no satisfacen sus necesidades básicas y hogares en extrema pobreza. Hogares no pobres: son aquellos hogares que tienen un ingreso per cápita superior al costo per cápita de la canasta normativa de consumo; compuesta por las necesidades básicas alimentarias y las necesidades básicas no alimentarias como vivienda, educación, vestido, transporte, etc. y que se calcula multiplicando el costo per cápita de la CBA por un determinado factor. Es una categoría residual. Hogares que no satisfacen necesidades básicas: son los hogares con un ingreso per cápita superior al costo per cápita de la CBA, pero inferior al costo de una canasta normativa. También se les denomina hogares en pobreza. El costo per cápita de la canasta normativa (que determina la línea de pobreza), en el mes de julio del 2000 fue de ¢24.276,.00 para la zona urbana y de ¢19.328,00 para la zona rural del país. Hogares en extrema pobreza: son aquellos hogares con un ingreso per cápita inferior al costo per cápita de la CBA; es decir, que sus miembros no satisfacen las necesidades básicas alimentarias. El costo per cápita de la CBA fue de ¢11.136,00 para la zona urbana y de ¢9.811,00 para la zona rural del país.

El Instituto de Investigaciones sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR en los Cambios en la Estructura de Clases Sociales en Costa Rica )1.987-l998) de Setiembre de 1.999, hace la siguiente clasificación: Clase alta: se clasifican aquí a las personas positivamente privilegiadas desde el punto de vista de la propiedad y/o la dominación en los procesos de trabajo. Esta condición ubica a sus integrantes en los niveles de vida y de ingresos más altos, así como en condiciones de acceder en mayor medida a bienes sociales como la educación. Además, el gozar de prestigio los ubica en los niveles altos de “status” social; se incluyen a los empresarios con más de diez trabajadores, así como a los ejecutivos y a los directores estatales quienes desempeñan las tareas de dirección de los procesos de trabajo. Clase media: Abarca a los empleadores en menor escala, menos de diez trabajadores, así como aquellas ocupaciones que gozan de una mayor autonomía y calificación. Dentro de esta clase media se diferencian dos grandes agrupamientos diferenciados según los dos criterios anteriores: Clase media alta: incluye a los profesionales y técnicos, sean estos asalariados o por cuenta propia y a los medianos empresarios y comerciantes (de cinco a menos de diez trabajadores). Clase media baja: compuesta por los trabajadores de cuello blanco y los pequeños empresarios. Los primeros son quienes se ocupan de la generación, análisis, almacenamiento y manejo de información, así como de la comercialización de bienes y servicios, por lo que se caracterizan fundamentalmente por trabajar en la manipulación de símbolos y mercancías. Los segundos participan en la producción de bienes, pero emplean un menor número de trabajadores (de 1 a 4) que los medianos empresarios. Clase baja: pertenecen los trabajadores manuales, urbanos y rurales, así como también los trabajadores por cuenta propia que no emplean mano de obra. Si bien los grupos que la forman realizan actividades muy disímiles, tienen en común su participación directa en las actividades productivas o de servicios.

Esta última clasificación de clases sociales es poco consistente y poco convincente. Me atrevo a hacer la siguiente clasificación: Clase alta: las personas que tienen ingresos promedio mensual netos de cualquier índole de 3.000.000,00 o más de colones al mes. Clase media alta: cuyo ingreso mensual neto es de 1.000.000.00 a 3.000.000.00; Media: el ingreso es de 500.000,00 a 1.000,000,00; Media Baja: Los asalariados y los que tengan ingresos netos hasta 500.000,00. Hacia abajo seguiría la clasificación del INEC que se mencionó anteriormente.

A pesar de todas estas clasificaciones, todos tienen un denominador común: de cualquier clase que sean todos tienen derecho a sólo un voto.

De acuerdo con lo expuesto y tomando como base la clásica división tripartita, por obvias razones el abstencionismo no se localiza en la clase alta. Desde hace varios años la clase media se ha desmejorado, y es posible que un gran porcentaje de ese abstencionismo se localice en este nivel social. Sin embargo, corrientemente se dice que el mayor porcentaje se localiza en la clase más baja.

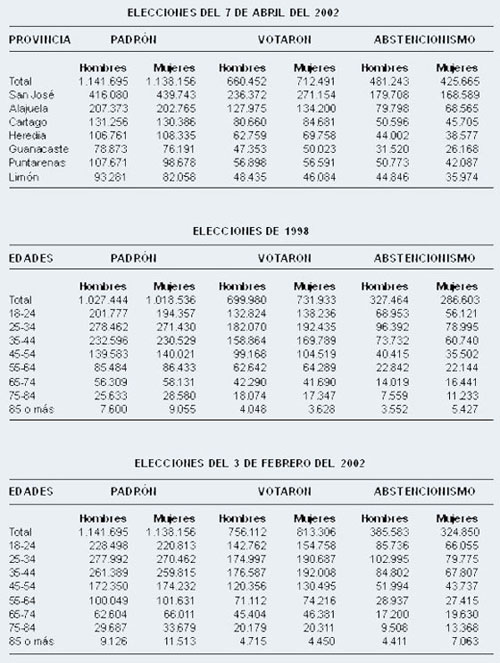

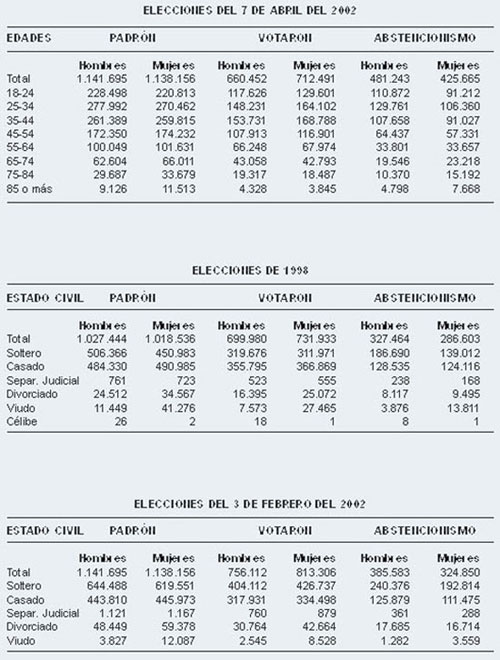

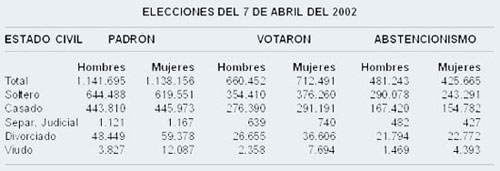

El Tribunal Supremo de Elecciones realiza

en forma laboriosa un estudio de uno por uno, todos y cada uno de los

electores que no votan en las elecciones. Esos estudios se recogen en

el llamado Estadísticas del Sufragio, y del mismo tenemos los

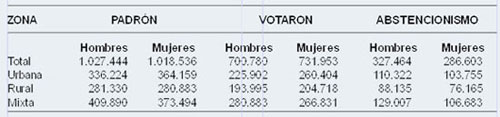

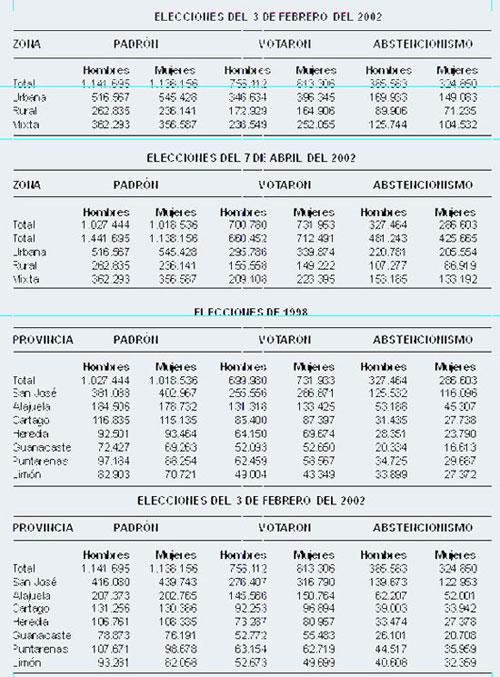

siguientes cuadros comparativos:

ELECCIONES DE 1998 ![]() 16

16

Los autores José E. Molina Vega y Carmen Pérez Baralt, son del

criterio de que los hombres votan más que las mujeres, pero los cuadros

anteriores muestran resultados muy distintos. En las elecciones por zonas,

en 1998 y las dos del 2002, el abstencionismo de las mujeres fue inferior a

los hombres; por provincias también. Por edades ocurre lo mismo, excepto

en las comprendidas de 65-74, 75-84 y 85 o más años en las tres

elecciones. En el estado civil en 1998 se abstuvieron menos las solteras, casadas

y separadas; las divorciadas y viudas superaron a los hombres en abstenerse;

lo mismo ocurrió el 3 de febrero con las viudas, y el 7 de abril con

las divorciadas. En resumen, los hombres se abstienen de votar más que

las mujeres; si las mujeres votan en mayor número, debieran ocupar más

puestos de elección popular y sabemos que no es así. La razón

puede ser: o que no aspiran a esos puestos, o les falta capacitación

política para romper los moldes de un machismo tradicional que en muchos

casos se someten dócilmente.

CAUSAS DEL ABSTENCIONISMO:

Es necesario un estudio para conocer

las causas de su comportamiento; de seguido se mencionan algunos intentos

que se han hecho para explicarlo.

Según Reniu el abstencionismo “Es un fenómeno complejo,

cuya calificación no puede ser realizada únicamente desde una óptica

voluntarista, sino que debe tener en cuenta aquellos factores técnicos

o de otra índole que influyen en dicho comportamiento, así como

también debe reparar en las interpretaciones que del fenómeno

se dan.” De seguido hace la siguiente advertencia: “Uno de los

problemas principales en estos estudios ha sido el hecho de que no existe,

en sentido riguroso, “un parámetro que sirva de referente común

para medir e interpretar la abstención electoral”. Debemos tener

en cuenta además otro elemento que incrementa la dificultad de la realización

de estudios sobre la abstención y es el hecho de la fiabilidad de las

encuestas. Esa complejidad del estudio se ve modificada al alza por el hecho

de la poca predisposición de los individuos a revelar sinceramente su

comportamiento. Teniendo así presente el hecho antropológico

y constitutivo del ser humano, esto es, la mentira, el intento por llegar a

conocer las motivaciones latentes en el comportamiento abstencionista se nos

revela como hercúleo. Por lo tanto, frente a la dificultad de averiguar

el componente cualitativo de la abstención, los estudios más

fiables –pero también más pobres explicativamente hablando– son

aquellos centrados en el aspecto cuantitativo de la abstención. Cierto

es que es la tarea que se intenta desarrollar actualmente, pero no es menos

cierto que de la lectura de datos empíricos únicamente podemos

obtener proposiciones altamente ambiguas”. ![]() 17 El autor

Dosamantes nos dice que “Existen variadas causas del abstencionismo,

desde abulia o apatía, ausencia, enfermedad, lejanía de la casilla

electoral, etc., hasta la abstención política premeditada o consciente,

sea individual o colectiva, es decir, como expresión de voluntad política

de rechazo –total o parcial– del sistema político o de esa

elección en particular”.

17 El autor

Dosamantes nos dice que “Existen variadas causas del abstencionismo,

desde abulia o apatía, ausencia, enfermedad, lejanía de la casilla

electoral, etc., hasta la abstención política premeditada o consciente,

sea individual o colectiva, es decir, como expresión de voluntad política

de rechazo –total o parcial– del sistema político o de esa

elección en particular”. ![]() 18 Alcubilla

manifiesta que “Aunque en la exposición de las clases de abstencionismo

electoral han quedado explicitadas algunas de sus causas, parece procedente

examinar éstas –sin ánimo de exhaustividad– con mayor

detenimiento, aunque el recurso a la abstención es un mecanismo opaco

que esconde una pluralidad de motivaciones (J.M. VILAJOSONA. “La justificación

de la abstención”. Revista de Estudios Políticos núm.104,

1999). A nuestro juicio pueden agruparse en: Factores sociodemográficos:

la participación electoral se relaciona con factores sociológicos

y demográficos tales como el sexo, la edad, el nivel de educación,

el nivel de ingresos, la religión, el sistema de comunicaciones o el ámbito

de población en que se reside, etc. Factores psicológicos: la

apatía o indiferencia, la desideologización o desinterés

por los asuntos políticos, el convencimiento íntimo de la vacuidad

y del escaso peso específico e inutilidad del acto participativo (escepticismo),

la relativización de la importancia de las elecciones dada su escasa

influencia en las decisiones políticas. Factores políticos: el

dominio de los partidos políticos, la desvinculación de éstos

de los asuntos concretos y de la vida comunitaria, la tecnificación

del debate político cuando éste existe en condiciones de publicidad

y transparencia, la ausencia de renovación de la clase política,

la falta de credibilidad de las fuerzas políticas ante el incumplimiento

de las promesas electorales, el carácter cerrado de las listas electorales,

o el descontento con el método tradicional de participación son

factores que pueden influir en la abstención como forma de castigo.

En definitiva el alejamiento, la progresiva hendidura abierta entre gobernantes

y gobernados en lo que constituye una grave contradicción del Estado

social y democrático de Derecho y que es –a nuestro juicio– el

gran tema que la Teoría Política debe planearse en los días

venideros”.

18 Alcubilla

manifiesta que “Aunque en la exposición de las clases de abstencionismo

electoral han quedado explicitadas algunas de sus causas, parece procedente

examinar éstas –sin ánimo de exhaustividad– con mayor

detenimiento, aunque el recurso a la abstención es un mecanismo opaco

que esconde una pluralidad de motivaciones (J.M. VILAJOSONA. “La justificación

de la abstención”. Revista de Estudios Políticos núm.104,

1999). A nuestro juicio pueden agruparse en: Factores sociodemográficos:

la participación electoral se relaciona con factores sociológicos

y demográficos tales como el sexo, la edad, el nivel de educación,

el nivel de ingresos, la religión, el sistema de comunicaciones o el ámbito

de población en que se reside, etc. Factores psicológicos: la

apatía o indiferencia, la desideologización o desinterés

por los asuntos políticos, el convencimiento íntimo de la vacuidad

y del escaso peso específico e inutilidad del acto participativo (escepticismo),

la relativización de la importancia de las elecciones dada su escasa

influencia en las decisiones políticas. Factores políticos: el

dominio de los partidos políticos, la desvinculación de éstos

de los asuntos concretos y de la vida comunitaria, la tecnificación

del debate político cuando éste existe en condiciones de publicidad

y transparencia, la ausencia de renovación de la clase política,

la falta de credibilidad de las fuerzas políticas ante el incumplimiento

de las promesas electorales, el carácter cerrado de las listas electorales,

o el descontento con el método tradicional de participación son

factores que pueden influir en la abstención como forma de castigo.

En definitiva el alejamiento, la progresiva hendidura abierta entre gobernantes

y gobernados en lo que constituye una grave contradicción del Estado

social y democrático de Derecho y que es –a nuestro juicio– el

gran tema que la Teoría Política debe planearse en los días

venideros”. ![]() 19 Reniu profundiza

más el tema y nos dice que: “… de abordar su análisis,

podemos recalcar en otros factores que han sido apuntados por la doctrina como

hipótesis que pueden ayudar a explicar las variaciones en la participación

y, por tanto, en la abstención. Se ofrecen 5 posibilidades desde una óptica

macro: Factores legales (voto obligatorio, leyes sobre el censo, uso de fórmulas

proporcionales...); Factores del sistema de partidos (extensión de la

competición, grado de polarización, número efectivo de

partidos, volatilidad....); Factores de los partidos políticos (apoyo

a los partidos-protesta, a los verdes, segmentación, fuertes cleavages

sociales...); Factores del sistema político (únicameralismo,

inestabilidad política ...) y Factores económicos (prosperidad,

empleo...). Desde la óptica micro se insistirá en la crítica

a los postulados derivados de la teoría de la elección racional,

que explica la participación, en base a la utilidad esperada del voto

(R) como función de la probabilidad de influenciar en las decisiones

(PB) menos la utilidad esperada de la abstención (C): R = PB-C. El problema

siempre es el mismo, la teoría de la elección racional nunca

considera que el individuo pueda –tal y como sucede en realidad– no

obrar racionalmente mediante cálculos de costes/beneficios, así como

tampoco el individuo consigue acaparar toda la información de que debería

disponer para realizar su elección de manera racional. De esta forma

podemos observar cómo la abstención se configura como un elemento

difícil de determinar por lo volátil de los factores que influyen

en dicho comportamiento. Más allá de dichas trabas metodológicas,

la abstención puede ser descompuesta en 3 partes diferenciadas: una

parte técnica o forzosa, una parte sociológica y una parte política”.

19 Reniu profundiza

más el tema y nos dice que: “… de abordar su análisis,

podemos recalcar en otros factores que han sido apuntados por la doctrina como

hipótesis que pueden ayudar a explicar las variaciones en la participación

y, por tanto, en la abstención. Se ofrecen 5 posibilidades desde una óptica

macro: Factores legales (voto obligatorio, leyes sobre el censo, uso de fórmulas

proporcionales...); Factores del sistema de partidos (extensión de la

competición, grado de polarización, número efectivo de

partidos, volatilidad....); Factores de los partidos políticos (apoyo

a los partidos-protesta, a los verdes, segmentación, fuertes cleavages

sociales...); Factores del sistema político (únicameralismo,

inestabilidad política ...) y Factores económicos (prosperidad,

empleo...). Desde la óptica micro se insistirá en la crítica

a los postulados derivados de la teoría de la elección racional,

que explica la participación, en base a la utilidad esperada del voto

(R) como función de la probabilidad de influenciar en las decisiones

(PB) menos la utilidad esperada de la abstención (C): R = PB-C. El problema

siempre es el mismo, la teoría de la elección racional nunca

considera que el individuo pueda –tal y como sucede en realidad– no

obrar racionalmente mediante cálculos de costes/beneficios, así como

tampoco el individuo consigue acaparar toda la información de que debería

disponer para realizar su elección de manera racional. De esta forma

podemos observar cómo la abstención se configura como un elemento

difícil de determinar por lo volátil de los factores que influyen

en dicho comportamiento. Más allá de dichas trabas metodológicas,

la abstención puede ser descompuesta en 3 partes diferenciadas: una

parte técnica o forzosa, una parte sociológica y una parte política”. ![]() 20

20

“La abstención técnica

o forzosa hace referencia a aquellos ciudadanos que no pueden ejercer

su derecho al voto –no pueden participar– por una serie

de factores que pueden resumirse en: Defectos del censo, Enfermedad

o Incapacidad, Distancia del colegio electoral, y por razón

de desplazamiento, sean estos laborales/profesionales o por ocio. En

cuanto a la abstención sociológica, ésta se configura

como aquella derivada de situaciones de aislamiento geográfico

(parecida a la parte forzosa) o social (grupos marginados del sistema),

así como también aparece caracterizada por corresponderse

con situaciones de desinterés por la política, presentando

una tendencia –para el caso español y siguiendo a Justel– decreciente.

El abstencionismo político o activo es el que centra el interés

de los estudiosos de la materia en tanto en cuanto que se configura

como un vehículo de expresión del descontento, de la

desmotivación o, según las interpretaciones, de la aceptación

y consentimiento de los gobernados respecto de los gobernantes. La

abstención activa –en su parte más significativa

de abstencionismo “rebelde”– se caracteriza por el

rechazo de la legitimidad del sistema político, pero no puede

obviarse una división más dentro de este grupo de abstencionistas

activos y que es la que denominaremos abstencionismo incompetente o

conscientemente incom-petente. Caracterizamos dicho tipo de abstencionistas

como aquel individuo que, llegado el momento de las elecciones, no

sabe a quién votar. ![]() 21 Finalmente

hay un aspecto de la abstención, en cuanto a su interpretación,

que nos parece de interés desde una óptica crítica

por cuanto que se encuentra frecuentemente usado como argumento antidemocracia

de partidos. Nos referimos a la interpretación de dicho fenómeno

como “partido abstencionista”, aglutinando así todos

los abstencionistas en un hipotético partido ”de los que

no votan”.

21 Finalmente

hay un aspecto de la abstención, en cuanto a su interpretación,

que nos parece de interés desde una óptica crítica

por cuanto que se encuentra frecuentemente usado como argumento antidemocracia

de partidos. Nos referimos a la interpretación de dicho fenómeno

como “partido abstencionista”, aglutinando así todos

los abstencionistas en un hipotético partido ”de los que

no votan”. ![]() 22

22

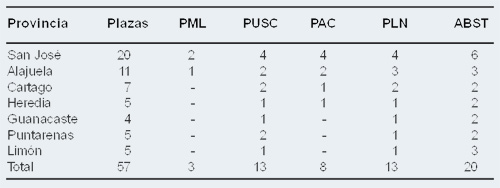

Aplicando a nuestro medio lo expuesto,

sea considerar al abstencionismo como un catorceavo partido, para las

elecciones del pasado 3 de febrero hubiera obtenido 20 diputados como

se indica en el siguiente cuadro:

Provincia Plazas

PML PUSC PAC PLN ABST

Sobre el aspecto cuantitativo, ya se explicó con los cuadros expuestos.

En cuanto al empadronamiento de los electores, se abarca a la totalidad de

los mismos, ya que la cédula de identidad es indispensable para realizar

todos los actos o contratos de los ciudadanos ![]() 23, y al solicitarla éstos

automá-ticamente quedan incluidos en el padrón electoral. Al

solicitarse la cédula de identidad se exige la dirección exacta

del domicilio electoral, ya que en ese lugar de su preferencia será donde

debe emitir su voto; advirtiendo que ese domicilio puede ser variado cuantas

veces quiera. Para una elección, el votante debe emitir su voto en la

Junta Receptora de Votos del lugar más cercano de su domicilio electoral.

Antes de una elección el TSE informa a todos los ciudadanos de sus respectivas

comuni-dades, el lugar, día y hora en que van a estar funcionarios tramitando

solicitudes de cédula de identidad, y dónde las deben retirar;

además se hacen visitas a centros de trabajo, Asilos de Ancianos, cárceles

y colegios de segunda enseñanza para que tramiten sus solicitudes de

cédulas. De lo anterior tenemos que el TSE le brinda a todos los ciudadanos

toda clase de facilidades para que emita su voto en el lugar que más

le convenga y a su preferencia; además, el transporte público

llega a todos los rincones del país y el día de las elecciones

los partidos políticos brindan toda clase de facilidades para transportar

a los electores. En consecuencia, salvo los casos de enfermedad y ausencia

del país, no parece haber una excusa para no emitir su voto.

23, y al solicitarla éstos

automá-ticamente quedan incluidos en el padrón electoral. Al

solicitarse la cédula de identidad se exige la dirección exacta

del domicilio electoral, ya que en ese lugar de su preferencia será donde

debe emitir su voto; advirtiendo que ese domicilio puede ser variado cuantas

veces quiera. Para una elección, el votante debe emitir su voto en la

Junta Receptora de Votos del lugar más cercano de su domicilio electoral.

Antes de una elección el TSE informa a todos los ciudadanos de sus respectivas

comuni-dades, el lugar, día y hora en que van a estar funcionarios tramitando

solicitudes de cédula de identidad, y dónde las deben retirar;

además se hacen visitas a centros de trabajo, Asilos de Ancianos, cárceles

y colegios de segunda enseñanza para que tramiten sus solicitudes de

cédulas. De lo anterior tenemos que el TSE le brinda a todos los ciudadanos

toda clase de facilidades para que emita su voto en el lugar que más

le convenga y a su preferencia; además, el transporte público

llega a todos los rincones del país y el día de las elecciones

los partidos políticos brindan toda clase de facilidades para transportar

a los electores. En consecuencia, salvo los casos de enfermedad y ausencia

del país, no parece haber una excusa para no emitir su voto.

Siempre se ha dicho que nuestras pasiones son la política y el fútbol. En cuanto a la política pareciera que ya no lo es, por lo que se ha venido explicando. Uno de los motivos puede ser la ausencia de signos externos; desde la campaña electoral de 1998 se eliminó el uso de las banderas de los partidos políticos. Hay una coincidencia en el hecho de que se eliminaron las banderas y se incrementó el abstencionismo. Al eliminarlas terminó el embanderamiento que era una especie de encuesta empírica, y además servía de propaganda y referencia de simpatía partidista en las poblaciones; surgió entonces el gran negocio de las encuestadoras. Esto no significa que sea la única causa, pero sí puede ser un factor importante, como ocurrió con el PAC que en la primera ronda desplegó una gran actividad política y sus partidarios alegremente manifestaban su simpatía con la bandera de ese partido, que según dicen inclusive la pagaron. La euforia de los nacionales en el campeonato mundial de fútbol la celebran con camisetas y banderas de sus países. Esos signos son imprescindibles en actividades de grupos.

Hasta aquí se ha tratado de mencionar para los expertos que les interese el tema, las principales opiniones sobre las causas del abstencionismo, que como se indicó anteriormente, es un fenómeno complejo. Para estudiarlo considero que es necesario revisar los resultados de los últimos procesos electorales a nivel nacional y en las distintas universidades por considerarse que son centros de estudios superiores; colegios profesionales, colegios, escuelas, sindicatos, asociaciones solidaristas en donde se supone hay un interés económico casi inmediato y clubes de fútbol, etc.

Resulta extraño que los autores

mencionados al elaborar sus afirmaciones se sustraen de su entorno y

no mencionan la corrupción como causa importante del abstencionismo.

La corrupción de la mano de la impunidad crea desencanto y aumenta

la abstención. Esto produce un sentimiento de frustración

popular que se va acumulando y explota cuando se presenta la oportunidad

de hacerlo en forma violenta en las calles; como ingredientes tenemos

a jóvenes que disfrutan de esos estallidos de violencia, delincuentes

que se aprovechan del caos y los manipuladores que sacan provecho. Los

detonantes pueden ser el cobro de impuestos, cobro de contribuciones

especiales, aprobación de leyes, entre otros ![]() 24. En Costa

Rica han habido dos manifestaciones violentas: la de Alcoa y el Combo

del ICE. Si como dicen Molina Vega y Pérez Baralt una manifestación

de este tipo se cataloga también como participación política,

pareciera ser que ese es el ambiente propicio para que surja el candidato

que pueda liderar el abstencionismo, pero debe ser próxima a una

elección. En ambas manifestaciones no se perfiló un líder

con suficiente fuerza, pero en una futura puede aparecer. Pacíficamente

esa manifestación de inconformidad se haría en las urnas

electorales y tendríamos un sorpresivo ganador.

24. En Costa

Rica han habido dos manifestaciones violentas: la de Alcoa y el Combo

del ICE. Si como dicen Molina Vega y Pérez Baralt una manifestación

de este tipo se cataloga también como participación política,

pareciera ser que ese es el ambiente propicio para que surja el candidato

que pueda liderar el abstencionismo, pero debe ser próxima a una

elección. En ambas manifestaciones no se perfiló un líder

con suficiente fuerza, pero en una futura puede aparecer. Pacíficamente

esa manifestación de inconformidad se haría en las urnas

electorales y tendríamos un sorpresivo ganador.

Sin embargo, otros que se han ocupado

de este mismo tema ![]() 25 consideran

que desde “el punto de vista del sistema político, se debería

ver el abstencionismo con menos nerviosismo. El derecho electoral incluye

no solamente el derecho de votar, sino también el derecho de no

votar”.

25 consideran

que desde “el punto de vista del sistema político, se debería

ver el abstencionismo con menos nerviosismo. El derecho electoral incluye

no solamente el derecho de votar, sino también el derecho de no

votar”.

EL CANDIDATO DEL ABSTENCIONISMO:

A nivel nacional, lo que interesa saber ahora es qué o quién es capaz de movilizar semejante cantidad de abstencionistas para votar por un determinado candidato. Pero lo más importante es investigar el perfil del candidato que en el futuro pueda llegar a capitalizar esa enorme masa de electores, porque también es muy probable que arrastre a un porcentaje considerable de los que normalmente votan por los partidos tradicionales.

En Costa Rica la población se

movilizó en forma espontánea y masiva con la visita del

Papa Juan Pablo II; cuando clasificamos al mundial de Italia 90 y el

pase a la segunda ronda, y la clasificación actual a otro Campeonato

Mundial.

En el campo religioso, hace poco tiempo un sacerdote movilizaba gran cantidad

de fieles y en una oportunidad en la Sabana logró concentrar una gran

cantidad de personas; interesa destacar dos hechos importantes de esa reunión:

la movilización fue espontánea por parte de las personas que

asistieron y además contribuyeron con limosnas.

Respecto al fútbol, hemos visto que en Costa Rica, en el primer campeonato mundial en que participamos y en el presente, la gente se ha lanzado a las calles en forma espontánea y con gran entusiasmo para celebrar clasificaciones en esa actividad. Lo mismo se aprecia por televisión con dos países que se inician en este deporte, como lo son Japón y Corea, donde cientos de miles de ciudadanos se lanzaron a las calles a manifestar ese entusiasmo. Lo anterior hace pensar que el fútbol puede ser un factor capaz de movilizar esa gran cantidad de gente hacia una elección, pero ese entusiamo26 26 es momentáneo, por un tiempo muy corto, que es mientras dure una competición de ese nivel, que tendría que coincidir con una elección nacional. Francia, ex-campeón mundial de fútbol y con un abstencionismo que ronda los 15 millones de electores, clasificó de último en su grupo en la primera ronda, y ni si quiera anotó un gol.

Buscando a ese candidato se podría pensar que debe ser una figura conocida y popular, como ocurrió en otros países: en República Dominicana Johnny Ventura –cantante– fue electo Alcalde; John Glenn –astronauta– Senador, y Rónald Reagan –actor de cine– Presidente de los Estados Unidos de América. En nuestro medio un artista de moda: la cantante Elenita Umaña del conjunto Kalúa, hay que descartarla porque fue contratada por un partido para alegrar y atraer simpatizantes a plazas públicas. Una atleta de categoría mundial como Claudia Poll, en este momento es difícil. Si buscamos un astronauta equivalente a John Glenn, tendríamos que pensar en Franklin Chang, que ha estado siete veces en las alturas de la tierra, pero es difícil que pueda llegar al nivel de la Presidencia. Si pensamos en fútbol, no tenemos ninguna figura que se pueda tomar en cuenta. Siguiendo la lista de posibles, un escritor o un filósofo es demasiado pensante.

Al meditar sobre este tema, llega a la

memoria la figura de G.W. Villalobos, que surgió como una novedad

en una campaña política y tuvo una gran aceptación

hasta en centros universitarios. ¿Se adelantó en esa época?

En los procesos electorales la gran mayoría de los electores se

masifican y se tornan permeables, cobrando una gran relevancia los signos

externos, slogans y promesas de campañas, como las que se hicieron

con los bonos de vivienda, bono escolar, etc. Recordemos que un joven

con sólo el “carapacho” salió electo presidente

nada menos que de la Federación de Estudiantes Universitarios

de la Universidad de Costa Rica. Puede aparecer otro en un futuro cercano.

Costa Rica no está exenta de la aparición de un candidato

que pueda capitalizar ese abstencionismo y llegar fácilmente al

poder. Ejemplos recientes de líderes latinoamericanos son preocupantes

porque pareciera que un rasgo importante de ese candidato es ser populista. “Si

se continúa como hasta ahora en los autoengaños, lo que

sigue es un período en que todo es posible, desde las migraciones

electorales más inesperadas, hasta las alianzas políticas

más hilarantes. . . .Y, como la historia demuestra, en esos casos

la masa popular acaba poniéndole barbas a quien no tiene quijadas.

Aunque también es verdad que en todos esos casos han sido el pueblo

y la democracia quienes han terminado pagando la cuenta” ![]() 26.

26.

Parodiando una frase histórica podemos decir que el abstencionismo es un monstruo que duerme y el día que alguien lo despierte temblará Costa Rica y tendremos a un sorpresivo Presidente.